Das Impromptu in Ges-Dur, Op. 90 Nr. 3, von Franz Schubert (1797-1828)

Im Jahr 1827, ein Jahr vor seinem Tod, schreibt Franz Schubert im Alter von 30 Jahren diese Impromptus. Er hat jeweils vier Impromptus zu einem Zyklus zusammengefasst, vielleicht um sie sowohl einzeln, als auch als Zyklus spielen zu können. Das dritte Impromptu verwendet in der Melodiestimme, die diesmal durch die fallende Terz charakterisiert wird, den Schubert'schen "Wanderer-Rhythmus", kombiniert mit einer durchgehenden Triolenbewegung. Dieses unerbittliche Bewegungsmuster hält Schubert auch in diesem langsamen Tempo bis zum Ende durch. Wieder führen melodische Wendungen in den Nebenstimmen vor allem durch fallende Terzen, etwa anfangs von ges nach es, zu schwerwiegenden harmonischen Veränderungen, die dem Werk eine "traumwandlerische Unsicherheit" einflößen. (Franz Vorraber)

Das Klavierkonzert Nr. 26 in D-Dur, KV 537 "Krönungskonzert", von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Nach einer abweichenden Zählung, in der nur die reinen und vollständig von Mozart stammenden Klavierkonzerte gezählt werden, ist dieses Konzert sein 20. Klavierkonzert. Das 26. Klavierkonzert trägt den allgemein verwendeten Beinamen "Krönungskonzert". Das Werk entstand im Februar 1788 in Wien, über ein Jahr nach dem vorausgegangenen 25. Klavierkonzert KV 503. In dieser Zeit entstanden auch die letzten drei großen Sinfonien Mozarts. Das 26. Klavierkonzert wurde erstmals 1789 in Dresden aufgeführt. Seinen Namen und wahrscheinlich auch seine Bestimmung hat es anlässlich seiner Aufführung zur Kaiserkrönung Leopolds II. 1790 in Frankfurt. Dort wurde es am 15. Oktober zusammen mit dem 19. Klavierkonzert KV 459 in einem Festkonzert gespielt. (Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

Carnaval für Klavier, Op. 9 "Schwänke auf vier Noten", von Robert Schumann (1810-1856)

Carnaval, op. 9 ist ein aus 23 (bzw. 22 erklingenden) kurzen Charakterstücken bestehender Klavierzyklus. Das Stück handelt von einem Maskenball. Am Ball teilnehmen lässt Schumann unter anderem Figuren aus der "Commedia dell’arte" wie der Pierrot und der Harlekin, die Komponisten Frédéric Chopin und Niccolò Paganini, die Komponistin und spätere Ehefrau Clara Wieck (als Chiarina) sowie Schumann selbst in Form von Florestan und Eusebius. Die Erstausgabe erschien 1837 im Verlag Breitkopf & Härtel mit einer Widmung für den polnischen Geiger Karol Lipiński. Der Carnaval mit dem Untertitel "Scènes Mignonnes composées pour le Pianoforte sur quatre notes" entstand in den Jahren 1834/1835. Vorausgegangen war Schumanns "Schwärmerei für Schubertsche Walzer". Am 2. März 1829 notierte Schumann in seinem Tagebuch: "[…] dann glückliche Fantasie über den Sehnsuchtswalzer." 1833 und 1834 folgten drei Niederschriften von Entwürfen für "Scenes musicales" und "Scenes mignonnes" genannte Variationen über den Sehnsuchtswalzer. Im September 1834 entdeckte Schumann, dass die Buchstaben A-Es-C-H und As-C-H dem böhmischen Heimatstädtchen Asch seiner Verlobten Ernestine von Fricken, der Adoptivtochter eines böhmischen Barons, entsprachen. Die Ausführung der "Scènes musicales sur un thème connu de Fran". Schubert ließ Schumann nun unvollendet liegen. Lediglich das Moderato überschriebene Einleitungsstück dazu übernahm er modifiziert in das "Préambule" genannte Vorspiel des nun folgenden Zyklus, der die Buchstaben A-Es-C-H und As-C-H als Töne in den Miniaturen umsetzt. Carnaval erfuhr seine deutsche Erstveröffentlichung erst im August 1837 bei Breitkopf & Härtel... (Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

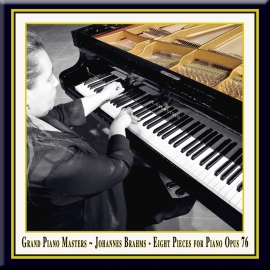

Die Acht Klavierstücke, Op. 76, von Johannes Brahms (1833-1897)

Die 8 Klavierstücke op. 76 von Johannes Brahms umfassen je vier Capriccios und Intermezzi. Mit der im Februar 1879 veröffentlichten Sammlung von Charakterstücken trat Brahms nach langer Zeit wieder mit einem Werk für das Soloklavier hervor, das am 29. Oktober 1879 von Hans von Bülow in Berlin uraufgeführt wurde. Während er das erste Capriccio bereits 1871 komponiert hatte, schrieb er die restlichen Stücke 1878 in Pörtschach am Wörther See. Die Sammlung, die ursprünglich auf zwei Hefte verteilt war, zeigt den Einfluss von Robert Schumann und Frédéric Chopin, deren Gesamtausgaben bei Breitkopf & Härtel Brahms zu dieser Zeit betreute. In verdichteter Form weisen die meist dreiteiligen Stücke bereits auf den verinnerlichten Spätstil der Opera 116 bis 119 hin, zu dessen Merkmalen der vielschichtige Klaviersatz, die Chromatik und rhythmische Raffinessen gehören. Die Klavierstücke erschienen erst, nachdem Brahms über einen längeren Zeitraum keine eigenständigen Soloklavierwerke mehr geschrieben hatte. Nach den 1866 veröffentlichten Paganini-Variationen, den von ihn sehr geschätzten Walzern für Klavier zu vier Händen op. 39 und dem ersten Teil der zunächst ebenfalls für vier Hände geschriebenen Ungarischen Tänze kam es zu einer langen Publikationspause auf diesem Felde, die erst 1879 endete. Für Andrea Bonatta zeigt dies, wie schwer es Brahms fiel, nach den pianistischen Erkundungen der virtuosen Händel- und Paganini-Variationen neue Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Für den Pianisten, Kammermusiker und begabten Vom-Blatt-Spieler bedeutete diese Phase nicht, dass er gänzlich auf das Klavier verzichtete hätte. Neben den Walzern und Ungarischen Tänzen schrieb er in dieser Zeit noch die Sonate für Klavier und Violoncello op. 38, die Liebesliederwalzer op. 52, die Fassung für zwei Klaviere seiner Haydn-Variationen op. 56b, das Klavierquartett Nr. 3 c-Moll op. 60 und die Neuen Liebeslieder op. 65. 1878 begann er zudem, an seinem sinfonischen zweiten Klavierkonzert in B-Dur zu arbeiten; das Klavier spielt somit für die Kammer- und später konzertante Musik eine wichtige Rolle. (Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

Das Klavierkonzert Nr. 17 in G-Dur, KV 453, von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Die Wiener Klavierkonzerte aus der Zeit 1782-86, zu dem dieses Konzert gehört, gelten in Fachkreisen als die bedeutendsten Instrumentalwerke des kompositorischen Schaffens von Wolfgang Amadeus Mozart. Reich an thematischem Einfallsreichtum, Originalität und gleichberechtigter Interaktion zwischen Solist und Orchester schuf Mozart eine neue musikalische Form. Eine außerordentliche Leistung, zumal Mozart in diesem Lebensabschnitt - vielleicht als Antwort auf seine zuvor fehlgeschlagenen Opernpläne - als einer der gefragtesten Pianisten Wiens ausgiebig konzertierte und unterrichtete. Im Entstehungsjahr des G-Dur-Konzerts 1784 z.B. sind neben stattlichen Schülerlisten mindestens 23 Konzerte in einem Zeitraum von 46 Tagen sowie 6 Klavierkonzert-Kompositionen dokumentiert. So sind diese Werke denn auch getragen von Lebensfreude ob dieses äusseren Erfolges - tiefgründig und doch lebensbejahend, manchmal melancholisch, ja sogar tragisch, jedoch keineswegs resignant.

Die Fantasiestücke für Klavier, Op. 12, von Robert Schumann (1810-1856)

Ein für die Zeit der Romantik stilbildendes Werk Schumanns: die Fantasiestücke für Klavier Opus 12. Inspiriert von E.T.A. Hoffmanns Novellensammlung "Fantasiestücke in Callots Manier", scheint es, als habe Schumann beim Komponieren die von ihm selbst geschaffenen Fantasiefiguren "Florestan" und "Eusebius" im Kopf gehabt; jene Figuren, die seine persönliche Dualität verkörpern: Eusebius als "der Träumer" und Florestan als Schumanns leidenschaftliche Seite. Über die einzelnen Teile des Werks hinweg führen beide eine Art "virtuellen" Dialog, der seinen Ausgang in "Das Ende vom Lied" findet. "Und am Ende löst sich alles in einer Hochzeit auf...", wie Schumann in einem Brief an seine Frau Clara schrieb.

Die 3 Intermezzi, Op. 117, von Johannes Brahms (1833-1897)

Die Drei Intermezzi op. 117 sind eine im Jahr 1892 entstandene Sammlung von Charakterstücken für Klavier. Den drei Stücken liegt eine introvertierte und nachdenkliche Stimmung zugrunde. Dem ersten Intermezzo sind als Motto die Anfangszeilen eines von Johann Gottfried Herder in den Stimmen der Völker in Liedern veröffentlichten schottischen Wiegenlieds vorangestellt, gelegentlich wurden alle drei Stücke von Brahms auch als "Wiegenlieder meiner Schmerzen" bezeichnet. (Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

Das Klavierkonzert Nr. 4 in G-Dur, Hob. XVIII:4, von Joseph Haydn (1732-1809)

Von wegen Papa Haydn! Der große Musiker wusste Menschen im besten Sinn zu unterhalten, ohne billige Schablonen mit grellsten Klangfarben oder hochdramatischen Gesten verwenden zu müssen. Bei ihm ist Lebensfreude erlaubt, ja sogar wünschenswert. Hinter dieser rhythmischen Lebendigkeit und all den Gesten differenziert der Meister und verführt die Menschen auch zu erhabenen Gedanken. Über die Entstehung des G-Dur Klavierkonzertes ist wenig bekannt. Gesichert ist nur ein Aufführungsdatum am 28. April 1784 bei den "Concert spirituel" in Paris mit der blinden Wiener Pianistin Maria Theresia Paradis, für die u.a. auch Mozart schrieb. Die musikgeschichtliche Rolle Haydns als Verfasser von Konzerten ist bis heute unterschätzt. Dieses Konzert ist nur für Streichorchester ohne Bläser komponiert. Es handelt sich um ein typisch klassisch gebautes Werk voller Überraschungen und Umspielungen. Solch ein Humor und diese Spielfreude werden von später geborenen Komponisten kaum jeweils wieder erreicht. (Franz Vorraber)

Das Klavierkonzert Nr. 13 in C-Dur, KV 415, von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) in der Fassung für Klavier und Streichquintett

"Die Concerten sind eben das Mittelding zwischen zu schwer und zu leicht - sind sehr brillant - angenehm in die Ohren - natürlich, ohne in das Lehre zu fallen - hie und da können auch Kenner allein Satisfaction erhalten - doch so - dass die Nichtkenner damit zufrieden seyn müssen, ohne zu wissen warum." (Mozart über die drei Klavierkonzerte KV 413, 414 und 415 in einem Brief an den Vater am 28. Dezember 1782). So herrliche Beispiele der Konzertform Mozart für Saiten- und Blasinstrumente geliefert hat: sein Ideal erreicht er doch erst in seinen Klavierkonzerten. Sie sind die Krönung und der Gipfel seines instrumentalen Schaffens überhaupt. Im Klavierkonzert Mozarts stehen sich zwei Kräfte gegenüber, die wirklich fähig sind, sich miteinander zu messen und von denen keine der anderen sich unterzuordnen braucht. Das Klavierkonzert Mozarts ist damit im Grunde seine ureigenste Schöpfung. Die Klavierkonzerte KV 413 bis KV 415 und KV 449 waren die ersten vier der so bedeutsamen, in Wien entstandenen Reihe, von 17 Klavierkonzerten. Sie begründeten Mozarts Ruhm als Virtuose beim Wiener Publikum. Die doppelte Möglichkeit, die Mozart in diesen Konzerten der Ausführung zugesteht, nämlich entweder mit vollem Orchester, mit Oboen und Hörnern (im C-Dur Konzert auch noch mit Trompeten und Pauken) oder mit bloßem Streichquartett, zeigt, daß er den Begleitapparat flexibel halten wollte. Das Konzert in C, KV 415, ist das glanzvollste. Den zweiten Satz wollte Mozart erst in c-moll schreiben. Diesen Plan gab er zu Gunsten eines leichten, unbeschwerten F-Dur-Satzes auf. Eine Reminiszenz an diesen geplanten Moll-Satz findet sich im letzten Satz wieder: der beschwingte 6-Achtel-Takt mit seinen Anklängen an Papageno-Motive wird zweimal von schwermütigen C-moll-Einschüben unterbrochen. Das Konzert in Es, KV 449, ist die erste Komposition, die Mozart in sein eigenhändiges Werkverzeichnis, das er seit Anfang Februar 1784 führte, eingetragen hat. Es gehört zu den Vollkommenheiten Mozartscher Musik, daß ihre Dramatik latent bleibt, daß sie tiefere Tiefen kennt als den Kampf auseinanderstrebender Kräfte. Mozarts Klavierkonzert scheint nie die Grenze des Gesellschaftlichen zu sprengen - wie könnte es das, da ihm ja wesentlich ist, vorgeführt zu werden. Und doch läßt es sich immer die Türen offen, das Dunkelste und Strahlendste, Ernsteste und Heiterste, Tiefste zu sagen und die Hörerschaft auf eine höhere Ebene zu heben. Die Hörerschaft, die dem Mozartschen Klavierkonzert gewachsen ist, ist die beste, die es gibt. (Christoph Soldan)

Die Klaviersonate Nr. 3 in F-Moll, Op. 5, von Johannes Brahms (1833-1897)

"Der Abend dämmert, das Mondlicht scheint - da sind zwei Herzen in Liebe vereint - und halten sich selig umfangen", schrieb Johannes Brahms in die Noten zum "Andante" seiner Klaviersonate Nr.3. Diese Verszeilen von C.O. Sternau (ein Pseudonym von Otto Inkermann) charakterisieren sehr treffend die Stimmung dieses Sonatensatzes, der wesentlichen Anteil an dem frühen Ruhm des damals jungen Komponisten hatte. Im Jahre 1853 komponiert, markiert diese Sonate den letzten Teil eines Zyklus von insgesamt drei Sonaten für Klavier. Gleichzeitig ist es das letzte Werk, welches der 20-jährige Komponist Robert Schumann zur Kommentierung zukommen ließ. Schumann selbst bezeichnete Brahms in seinem im Oktober 1853 veröffentlichten Artikel unter dem Titel "Neue Bahnen" als einen "Berufenen", als einen "jungen Geist, der berufen ist den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen".

Die Variationen über ein Thema von Joseph Haydn, Op. 56b "Sankt Antoni Variationen", von Johannes Brahms (1833-1897)

Die Variationen über ein Thema von Haydn op. 56a sind ein Variationswerk für Orchester von Johannes Brahms. Das Werk entstand im Sommer des Jahres 1873 in Tutzing. Die Uraufführung fand am 2. November 1873 in Wien unter Brahms' Leitung statt. Aus Brahms' Feder stammt auch eine Fassung für zwei Klaviere (op. 56b). Die Klavierfassung wurde am 10. Februar 1874 ebenfalls in Wien uraufgeführt. 1870 stieß Brahms auf sechs Feldparthien oder Divertimenti, die wahrscheinlich fälschlich Joseph Haydn zugeschrieben wurden. Brahms legte seinen Variationen den zweiten Satz aus dem sechsten Divertimento in B-Dur für 2 Oboen, 3 Fagotte und Serpent, 2 Hörner (Hob.II:46) zugrunde. Dieser Satz ist überschrieben mit "Chorale St. Antoni". Eine Besonderheit des ersten Teils des Chorals, in dem das Thema vorgestellt wird, liegt darin, dass er aus zwei jeweils fünftaktigen Perioden besteht, die in fast sämtlichen acht Variationen wiederholt werden. Der Choral stammt möglicherweise nicht vom Komponisten des Divertimentos. Eduard Hanslick nahm an, dass der Choral ursprünglich ein Wallfahrtslied gewesen sei. Darüber hinaus wird vermutet, der Choral könnte zu Ehren des heiligen Antonius von Padua an dessen Gedenktag von Büßern gesungen worden sein, als sie aus ihren Dörfern in West-Ungarn (heute Burgenland) zu einer bestimmten St. Antonius-Kapelle pilgerten, wo sie von den Barmherzigen Brüdern erwartet wurden. (Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

Stephane Seva spielt das Waschbrett - tatsächlich ein echtes Waschbrett aus Wellblech, über das er zehn Fingerhüte tanzen lässt, die auf seinen Fingerspitzen sitzen. Der Klang des Waschbretts wird dabei durch Zymbal- und Klopfholzklänge abgerundet. Stephane Seva ist auch Sänger und bereichert die Vorstellung der Gruppe mit viel innovativem Geist und Humor.

Stephane Seva spielt das Waschbrett - tatsächlich ein echtes Waschbrett aus Wellblech, über das er zehn Fingerhüte tanzen lässt, die auf seinen Fingerspitzen sitzen. Der Klang des Waschbretts wird dabei durch Zymbal- und Klopfholzklänge abgerundet. Stephane Seva ist auch Sänger und bereichert die Vorstellung der Gruppe mit viel innovativem Geist und Humor. Alain Marquet ist ein einzigartiger Klarinettist mit märchenhafter Virtuosität und tiefem Gefühl. Sein Stil erinnert an Johnny Dodds und Sidney Bechet der Zwanziger Jahre: Runder und farbiger Klang, geschmeidige Passagen in Perfektion, die geschmückt sind mit einfallsreichen Verzierungen, und dazu ein überreiches Maß an Inspiration, Musikalität und Vitalität.

Alain Marquet ist ein einzigartiger Klarinettist mit märchenhafter Virtuosität und tiefem Gefühl. Sein Stil erinnert an Johnny Dodds und Sidney Bechet der Zwanziger Jahre: Runder und farbiger Klang, geschmeidige Passagen in Perfektion, die geschmückt sind mit einfallsreichen Verzierungen, und dazu ein überreiches Maß an Inspiration, Musikalität und Vitalität. Louis Mazetier (Piano) wurde von der amerikanischen Fachpresse zum weltbesten Stride-Pianisten gewählt. Sein atemberaubendes Spiel vereinigt technische Fertigkeiten und Präzision mit physischer und mentaler Begeisterung. Seine linke Hand liefert die Bässe mit solchem Können, dass Paris Washboard nicht auf die Dienste eines Bassisten zurückgreifen muss. Seine Vorbilder sind James P. Johnson, Fats Waller und Art Tatum.

Louis Mazetier (Piano) wurde von der amerikanischen Fachpresse zum weltbesten Stride-Pianisten gewählt. Sein atemberaubendes Spiel vereinigt technische Fertigkeiten und Präzision mit physischer und mentaler Begeisterung. Seine linke Hand liefert die Bässe mit solchem Können, dass Paris Washboard nicht auf die Dienste eines Bassisten zurückgreifen muss. Seine Vorbilder sind James P. Johnson, Fats Waller und Art Tatum.